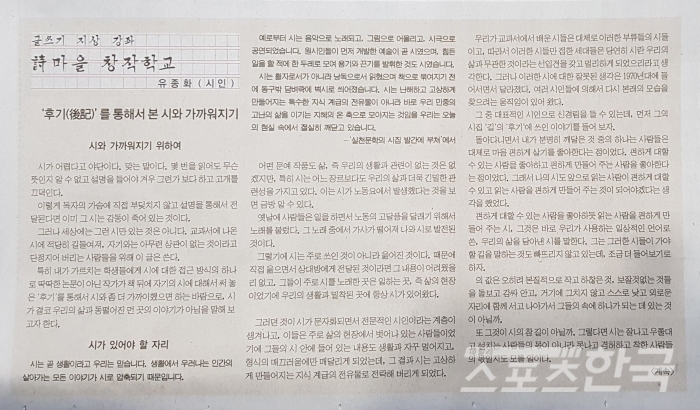

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 시와 가까워지기 위하여

시가 어렵다고 야단이다. 맞는 말이다. 몇 번을 읽어도 무슨 뜻인지 알 수 없고 설명을 들어야 겨우 그런가 보다 하고 고개를 끄덕인다.

이렇게 독자의 가슴에 직접 부딪치지 않고 설명을 통해서 전달된다면 이미 그 시는 감동이 죽어 있는 것이다.

그러나 세상에는 그런 시만 있는 것은 아니다. 교과서에 나온 시에 적당히 길들여져, 자기와는 아무런 상관이 없는 것이라고 단정지어 버리는 사람들을 위해 이 글은 쓴다.

특히 내가 가르치는 학생들에게 시에 대한 접근 방식의 하나로 딱딱한 논문이 아닌 작가가 책 뒤에 자기의 시에 대해서 써 놓은 ‘후기’를 통해서 시와 좀 더 가까이했으면 하는 바람으로, 시가 결코 우리의 삶과 동떨어진 먼 곳의 이야기가 아님을 말해 보고자 한다.

시가 있어야 할 자리

시는 곧 생활이라고 우리는 믿습니다. 생활에서 우러나는 인간의 살아가는 모든 이야기가 시로 압축되기 때문입니다.

예로부터 시는 음악으로 노래되고, 그림으로 어울리고, 시극으로 공연되었습니다. 원시인들이 먼저 개발한 예술이 곧 시였으며, 힘든 일을 할 적에 한 두레로 모여 용기와 끈기를 발휘한 것도 시였습니다.

시는 활자로서가 아니라 낭독으로서 읽혔으며 책으로 묶여지기 전에 동구밖 담벼락에 벽시로 씌어졌습니다. 시는 난해하고 고상하게 만들어지는 특수한 지식 계급의 전유물이 아니라 바로 우리 민중의 고난의 삶을 이기는 지혜의 온 축으로 모아지는 것임을 우리는 오늘의 현실 속에서 절실히 깨닫고 있습니다.

-‘실천문학의 시집 발간에 부쳐’에서

어떤 문예 작품도 삶, 즉 우리의 생활과 관련이 없는 것은 없겠지만, 특히 시는 어느 장르보다도 우리의 삶과 더욱 긴밀한 관련성을 가지고 있다. 이는 시가 노동요에서 발생했다는 것을 보면 금방 알 수 있다.

옛날에 사람들은 일을 하면서 노동의 고달픔을 달래기 위해서 노래를 불렀다. 그 노래 중에서 가사가 떨어져 나와 시로 발전된 것이다.

그렇기에 시는 주로 쓰인 것이 아니라 읊어진 것이다. 때문에 직접 읊으면서 상대방에게 전달된 것이라면 그 내용이 어려웠을 리 없고, 그들이 주로 시를 노래한 곳은 일하는 곳, 즉 삶의 현장이었기에 우리의 생활과 밀착된 곳에 항상 시가 있어왔다.

그러던 것이 시가 문자화되면서 전문적인 시인이라는 계층이 생겨나고, 이들은 주로 삶의 현장에서 벗어나 있는 사람들이었기에 그들의 시 안에 들어 있는 내용도 생활과 자꾸 멀어지고, 형식의 매끄러움에만 매달리게 되었는데, 그 결과 시는 고상하게 만들어지는 지식 계급의 전유물로 전락해 버리게 되었다.

우리가 교과서에서 배운 시들은 대체로 이러한 부류들의 시들이고, 따라서 이러한 시들만 접한 세대들은 당연히 시란 우리의 삶과 무관한 것이라는 선입견을 갖고 멀리하게 되었으리라고 생각한다. 그러나 이러한 시에 대한 잘못된 생각은 1970년대에 들어서면서 달라졌다. 여러 시인들에 의해서 다시 본래의 모습을 찾으려는 움직임이 있어 왔다.

그 중 대표적인 시인으로 신경림을 들 수 있는데, 먼저 그의 시집 ‘길’의 ‘후기’에 쓰인 이야기를 들어 보자.

돌아다니면서 내가 분명히 깨달은 것 중의 하나는 사람들은 대체로 마음 편하게 살기를 좋아한다는 점이었다. 편하게 대할 수 있는 사람을 좋아하고 편하게 만들어 주는 사람을 좋아한다는 점이었다. 그래서 나의 시도 앞으로 읽는 사람이 편하게 대할 수 있고 읽는 사람을 편하게 만들어 주는 것이 되어야겠다는 생각을 했었다.

편하게 대할 수 있는 사람을 좋아하듯 읽는 사람을 편하게 만들어 주는 시, 그것은 바로 우리가 사용하는 일상적인 언어로 쓴, 우리의 삶을 담아낸 시를 말한다. 그는 그러한 시들이 가야 할 길을 말하는 것도 빠뜨리지 않고 있는데, 조금 더 들어보기로 하자.

의 값은 오히려 본질적으로 작고 하찮은 것, 보잘것없는 것들을 돌보고 감싸 안고, 거기에 그치지 않고 스스로 낮고 외로운 자리에 함께 서고 나아가서 그들의 속에 하나가 되는 데 있는 것이 아닐까.

또 그것이 시의 참 길이 아닐까. 그렇다면 시는 잘나고 우쭐대고 설치는 사람들의 몫이 아니라 못나고 겸허하고 착한 사람들의 몫일지도 모를 일이다. <계속>